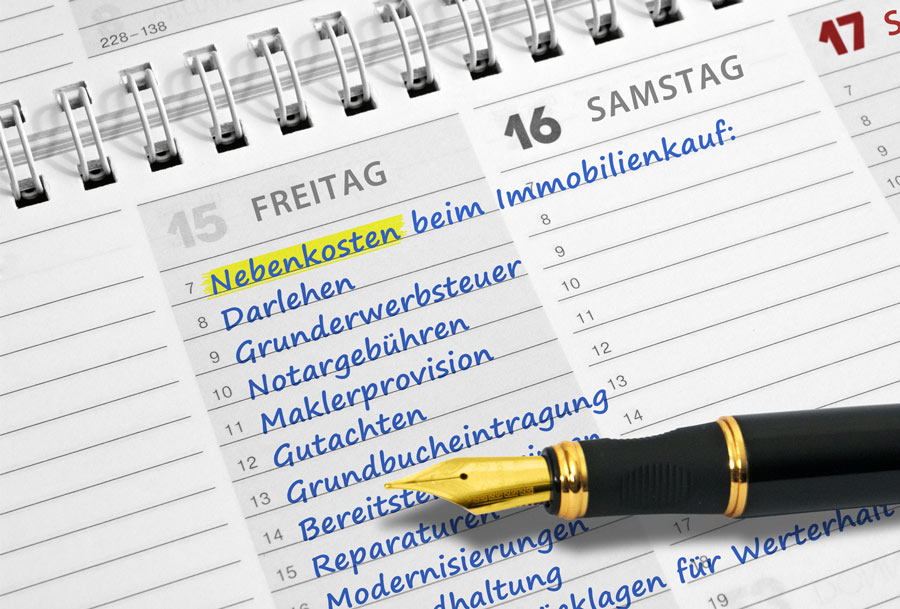

Der Erwerb einer Immobilie gilt für viele Menschen als eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen des Lebens. Neben Kaufpreis, Finanzierung, Maklerprovision und Grunderwerbsteuer taucht dabei fast automatisch ein weiterer Posten auf: die Notarkosten. Ohne notarielle Beurkundung kommt in Deutschland kein rechtlich wirksamer Immobilienkauf zustande, und auch die Eintragungen im Grundbuch sind ohne Mitwirkung von Notariat und Grundbuchamt nicht möglich. Entsprechend schlagen die Gebühren für Beurkundung und Grundbuch mit einem merklichen Prozentsatz des Kaufpreises zu Buche, häufig im Bereich von rund 1,5 bis 2 Prozent inklusive Grundbuchkosten.

Gerade weil der Immobilienkauf ohnehin mit hohen Ausgaben verbunden ist, rückt schnell die Frage in den Vordergrund, welche dieser Kosten steuerlich genutzt werden können. Während der reine Kaufpreis regelmäßig nicht direkt abziehbar ist, sieht die Lage bei Nebenkosten differenzierter aus. Notarkosten bewegen sich dabei in einem spannenden Grenzbereich: Einerseits sind sie unvermeidlich, andererseits können sie – je nach Nutzungsart der Immobilie – steuerlich sehr unterschiedlich eingestuft werden. In einigen Konstellationen erhöhen sie lediglich die Anschaffungskosten und wirken sich über viele Jahre verteilt aus, in anderen Fällen lassen sie sich als Werbungskosten oder Betriebsausgaben deutlich schneller geltend machen.

Um diese Einordnung zu verstehen, hilft ein genauerer Blick auf die Aufgaben eines Notars und den typischen Ablauf eines Immobilienkaufs. Der Notar ist nicht nur „Unterschriftenbeglaubiger“, sondern unabhängiger Amtsträger, der den Vertrag entwirft, beide Seiten rechtlich informiert, den Vollzug überwacht und den Eigentumswechsel im Grundbuch rechtlich absichert. Diese umfassende Tätigkeit spiegelt sich in der Notarrechnung wider, die verschiedene Gebühren für Entwurf, Beurkundung und Abwicklung enthält. Erst wenn klar ist, welche Position wofür anfällt, lässt sich im zweiten Schritt prüfen, wie sich diese Kosten steuerlich einordnen lassen.

Hinzu kommt, dass sich der steuerliche Charakter der Notarkosten je nach Nutzungsart derselben Immobilie grundlegend ändern kann. Ein und dasselbe Haus kann als selbstgenutztes Eigenheim, als vermietete Kapitalanlage oder als betriebliches Gebäude dienen – mit jeweils ganz unterschiedlichen Folgen in der Steuererklärung. Auch bei Erbschaften, Schenkungen, der Übertragung innerhalb der Familie oder bei Umschuldungen entstehen regelmäßig Notarkosten, deren steuerliche Behandlung stark vom wirtschaftlichen Hintergrund abhängt.

Der folgende Überblick zeigt zunächst, wie sich Notarkosten zusammensetzen und welche Aufgaben ein Notariat beim Immobilienkauf übernimmt. Im Anschluss wird erläutert, wann und unter welchen Bedingungen sich Notarkosten von der Steuer absetzen lassen – und wann nicht. Abschließend folgen praxisnahe Hinweise, wie sich Belege sinnvoll ordnen und typische Fehler vermeiden lassen, bevor ein Fazit die wichtigsten Erkenntnisse zusammenführt.

Grundlagen: Was Notarkosten beim Immobilienkauf ausmacht

Gesetzliche Pflicht zur notariellen Beurkundung

Immobilienkaufverträge unterliegen in Deutschland der gesetzlichen Beurkundungspflicht. Ohne notarielle Urkunde ist ein Grundstückskauf rechtlich unwirksam. Der Notar erstellt den Vertragstext, verliest ihn im Termin, erläutert die Inhalte und achtet darauf, dass alle Beteiligten die Tragweite der Vereinbarungen nachvollziehen können. Erst mit der Unterzeichnung durch die Parteien und den Notar entsteht eine formwirksame Urkunde, die später als Beweismittel dient und dauerhaft in der Urkundenrolle des Notariats archiviert wird.

Parallel dazu werden Grundbuchanträge vorbereitet. Eigentumsumschreibung, Auflassungsvormerkung, Eintragung von Grundschulden oder Löschung alter Belastungen laufen formell über das Grundbuchamt, organisatorisch aber in der Regel über das Notariat. Diese Schnittstelle erklärt, warum sich in einer Notarkostenrechnung häufig sowohl notarielle Gebühren als auch vom Notar verauslagte Gerichtskosten für das Grundbuch finden.

Aufgaben eines Notars beim Immobilienkauf

Die Formulierung Aufgaben eines Notars umfasst im Zusammenhang mit einem Immobilienkauf weit mehr als das reine Beurkunden. Bereits im Vorfeld des Termins wird der Sachverhalt ermittelt: Welche Immobilie ist Gegenstand des Geschäfts, wem gehört sie, welche Rechte Dritter sind im Grundbuch eingetragen, sind Erbbaurechte, Vorkaufsrechte oder Nießbrauchrechte betroffen? Ein aktueller Grundbuchauszug bildet die Grundlage für die weitere Vertragsgestaltung.

Auf dieser Basis entwirft der Notar einen Kaufvertrag, der Kaufpreis, Zahlungsmodalitäten, Fälligkeitsvoraussetzungen, Besitz- und Gefahrübergang, Lastenfreistellung, Gewährleistung und gegebenenfalls Inventar oder Sonderregelungen abbildet. Der Entwurf wird den Beteiligten vorab übermittelt, damit Rückfragen geklärt und Änderungen eingearbeitet werden können. Im Termin erfolgt die Verlesung, während der offen über Unklarheiten gesprochen werden kann. Nach der Unterschrift beginnt der Vollzug: Eintragung der Auflassungsvormerkung, Einholung von Löschungsbewilligungen, Weiterleitung der Unterlagen an das Finanzamt für die Grunderwerbsteuer sowie später die Eigentumsumschreibung im Grundbuch.

Typische Bestandteile der Notarkosten

Die Gebühren des Notars ergeben sich aus dem Gerichts- und Notarkostengesetz und sind nicht frei verhandelbar. Berechnungsgrundlage ist in der Regel der Kaufpreis oder – bei Schenkungen – der Verkehrswert der Immobilie. Üblich sind Entwurfs- und Beurkundungsgebühren für den Kaufvertrag, Vollzugsgebühren für die Abwicklung, Auslagen für Porto und Kopien sowie die durchlaufenden Posten für das Grundbuchamt. Zusätzlich können Gebühren für die Bestellung einer Grundschuld oder für Vollmachten entstehen.

Für die spätere steuerliche Bewertung ist bedeutsam, welche Positionen unmittelbar dem Erwerb der Immobilie zuzuordnen sind und welche im engen Zusammenhang mit der Finanzierung stehen. Erst diese Trennung erlaubt eine korrekte Einordnung als Anschaffungsnebenkosten oder als Finanzierungskosten.

Notarkosten als Teil der Kaufnebenkosten

Unterschied zwischen selbst genutzter und vermieteter Immobilie

Im Steuerrecht wird strikt unterschieden, ob eine Immobilie privat genutzt oder zur Erzielung von Einkünften eingesetzt wird. Bei einem reinen Eigenheim dienen die Aufwendungen in erster Linie dem privaten Wohnen und gelten als nicht abziehbare Ausgaben der Lebensführung. Dazu zählen neben dem Kaufpreis auch Kaufnebenkosten wie Notarkosten, Grundbuchgebühren und die Maklercourtage.

Wird dieselbe Immobilie jedoch als Kapitalanlage erworben und vermietet, verändert sich die Einordnung. Dann stehen die Ausgaben im wirtschaftlichen Zusammenhang mit Mieteinnahmen, sodass bestimmte Nebenkosten steuerlich relevant werden können. Notarkosten gehören in diesem Fall grundsätzlich zu den Anschaffungsnebenkosten und erhöhen die Anschaffungskosten des Gebäudes. Diese Kosten lassen sich nicht sofort, wohl aber über die Jahre der steuerlichen Abschreibung berücksichtigen.

Anschaffungsnebenkosten und Finanzierungskosten

Steuerlich wird bei Notarkosten meist zwischen zwei Gruppen unterschieden. Zur ersten Gruppe zählen Gebühren, die unmittelbar mit dem Erwerb des Eigentums an der Immobilie verbunden sind: Entwurf und Beurkundung des Kaufvertrags, Auflassung und Eigentumsumschreibung, Auflassungsvormerkung, Auslagen zum Grundbuchvollzug. Sie gelten als Anschaffungsnebenkosten und werden zusammen mit dem Kaufpreis den Anschaffungskosten zugeschlagen. Bei vermieteten oder betrieblich genutzten Immobilien fließen diese Beträge in die AfA-Bemessungsgrundlage ein.

Zur zweiten Gruppe gehören Notarkosten, die mit der Finanzierung der Immobilie zusammenhängen, insbesondere für die Bestellung einer Grundschuld oder die Beurkundung von Sicherheiten zugunsten der finanzierenden Bank. Diese Ausgaben können – sofern ein Zusammenhang mit Einkünften besteht – als Finanzierungskosten bzw. Werbungskosten oder Betriebsausgaben eingeordnet werden. Sie wirken sich dann im Jahr des Abflusses unmittelbar steuermindernd aus.

Notarkosten von der Steuer absetzen: Voraussetzungen und Gestaltungsspielräume

Grundprinzip: Zusammenhang mit steuerpflichtigen Einkünften

Der Satz Notarkosten von der Steuer absetzen klingt zunächst einfach, ist in der Praxis aber an klare Bedingungen geknüpft. Entscheidendes Kriterium ist der wirtschaftliche Zusammenhang mit steuerpflichtigen Einkünften. Nur wenn die Immobilie zur Erzielung von Einnahmen eingesetzt wird – etwa als Mietobjekt oder als Betriebsgebäude – kommt eine steuerliche Berücksichtigung in Betracht.

Damit wird zugleich klar, warum Notarkosten für ein rein privat genutztes Eigenheim in der Einkommensteuer regelmäßig keine Rolle spielen. Selbst wenn die finanziellen Belastungen erheblich sind, fehlen steuerpflichtige Einnahmen, denen die Ausgaben gegenübergestellt werden könnten. Im Ergebnis bleibt es bei nicht abzugsfähigen Kosten der privaten Lebensführung.

Selbst genutztes Wohneigentum

Beim Kauf eines selbst bewohnten Hauses oder einer Eigentumswohnung werden Notarkosten in steuerlicher Hinsicht nicht als abzugsfähiger Aufwand anerkannt. Sie gehören zwar zu den tatsächlichen Anschaffungskosten, schlagen sich aber in der Einkommensteuer nicht nieder. Weder in der Anlage N noch in anderen Anlagen findet dieser Aufwand unmittelbaren Niederschlag.

Eine Besonderheit tritt nur auf, wenn innerhalb der gesetzlichen Spekulationsfrist von derzeit zehn Jahren ein Verkauf mit Gewinn erfolgt. In diesem Fall kann der Gewinn als privates Veräußerungsgeschäft steuerpflichtig sein. Die beim Erwerb und beim Verkauf angefallenen Notarkosten mindern dann den steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn, weil sie zu den Anschaffungs- bzw. Veräußerungskosten zählen. Erfolgt der Verkauf dagegen steuerfrei, etwa nach langer Eigennutzung, bleibt dieser Vorteil ohne praktische Wirkung.

Einen abweichenden Befund kann es geben, wenn ein Teil der selbst genutzten Immobilie betrieblich oder beruflich genutzt wird, etwa als häusliches Arbeitszimmer oder Kanzlei- bzw. Praxisraum. In solchen Fällen wird der Immobilienkomplex anteilig in Privat- und Steuerbereich aufgeteilt. Die Notarkosten fließen dann entsprechend anteilig in die Abschreibungsbasis des betrieblichen Teils ein.

Vermietete Immobilie als Kapitalanlage

Ganz anders stellt sich die Situation bei vermieteten Immobilien dar. Wird ein Haus oder eine Wohnung mit dem Ziel erworben, Mieteinnahmen zu erzielen, zählen die Notarkosten, die unmittelbar den Erwerb betreffen, zu den Anschaffungsnebenkosten. Sie erhöhen die Anschaffungskosten des Gebäudes und werden über die lineare Abschreibung steuerlich wirksam.

Finanzierungsbezogene Notarkosten – insbesondere für die Beurkundung und Eintragung von Grundschulden – können bei vermieteten Immobilien als Werbungskosten anerkannt werden. Sie werden zusammen mit Zinsen, Bereitstellungszinsen und weiteren Finanzierungsausgaben bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung berücksichtigt und mindern im Jahr der Zahlung die Steuerlast. Viele Ratgeber ordnen diese Kosten ausdrücklich den Werbungskosten zu, sofern ein klarer Bezug zur Mieterzielung besteht.

Beim späteren Verkauf einer vermieteten Immobilie innerhalb der Spekulationsfrist werden Notarkosten abermals steuerlich relevant. Sie gelten dann als Teil der Veräußerungskosten und vermindern den steuerpflichtigen Gewinn aus dem Verkauf. Auch hier ist eine vollständige Belegsammlung hilfreich, um sämtliche Kosten gegenüber dem Finanzamt nachweisen zu können.

Betrieblich genutzte Immobilien

Immobilien, die im Betriebsvermögen eines Unternehmens stehen, unterliegen eigenen Regeln, folgen aber demselben Grundgedanken. Erwirbt ein Unternehmen ein Bürogebäude, eine Werkhalle oder ein Ladenlokal, werden die Notarkosten für den Erwerb den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugerechnet und über die steuerliche Abschreibung berücksichtigt. Gebühren für grundpfandrechtliche Sicherheiten oder spätere Umschuldungen werden als Betriebsausgaben verbucht und mindern den steuerlichen Gewinn im Jahr der Zahlung.

Da im betrieblichen Bereich nahezu sämtliche Immobilien der Einkünfteerzielung dienen, ist die Grenze zwischen privater und steuerlicher Sphäre weniger scharf als bei Privatpersonen. Gleichwohl bleibt auch hier die Trennung zwischen Anschaffungsnebenkosten und laufenden Aufwendungen entscheidend für den Zeitpunkt der steuerlichen Wirkung.

Erbschaft, Schenkung und Hausüberschreibung

Notarkosten entstehen nicht nur beim klassischen Kauf, sondern auch bei unentgeltlichen Übertragungen. Wird eine Immobilie vererbt und im Rahmen einer Erbauseinandersetzung auf einzelne Erbende übertragen, fallen häufig Kosten für Erbscheine, Übertragungsverträge und Grundbuchänderungen an. Handelt es sich um eine vermietete Immobilie, können diese Notarkosten oft als Anschaffungsnebenkosten oder – je nach Einzelfall – als Werbungskosten im Zusammenhang mit den Mieteinnahmen berücksichtigt werden.

Ähnliches gilt bei Schenkungen oder Hausüberschreibungen innerhalb der Familie, etwa im Rahmen vorweggenommener Erbfolge. Werden vermietete Häuser oder Wohnungen übertragen, steht wieder der wirtschaftliche Zusammenhang mit Einkünften aus Vermietung im Mittelpunkt. Bei reinen Eigenheimen ohne Vermietung bleibt es dagegen in aller Regel bei nicht abziehbaren privaten Aufwendungen, auch wenn zusätzlich Erbschaft- oder Schenkungsteuer anfallen kann.

Praktische Hinweise zum Umgang mit Notarkosten

Unterlagen sammeln und richtig zuordnen

Damit Notarkosten überhaupt steuerlich genutzt werden können, ist eine sorgfältige Dokumentation unerlässlich. Die Notarrechnung sollte vollständig aufbewahrt und idealerweise in ihre Bestandteile eingeordnet werden. Oft finden sich darin sowohl Positionen, die direkt mit dem Eigentumserwerb zusammenhängen, als auch Gebühren für die Finanzierung, etwa Grundschuldbestellungen. Eine interne Zuordnung nach Anschaffungsnebenkosten und Finanzierungskosten erleichtert später die Arbeit bei der Steuererklärung.

Bei vermieteten oder betrieblich genutzten Immobilien lohnt sich eine Übersicht über den gesamten Anschaffungsaufwand, inklusive Notar-, Grundbuch- und Maklerkosten. Diese Übersicht dient als Basis für die Berechnung der Abschreibung. Finanzierungsbezogene Notarkosten können separat erfasst werden, um sie klar den Werbungskosten oder Betriebsausgaben zuordnen zu können.

Typische Fehler vermeiden

In der Praxis treten immer wieder ähnliche Fehler auf. Häufig werden Notarkosten bei vermieteten Immobilien gar nicht oder nur teilweise erfasst, weil sie fälschlich als privat angesehen werden. Umgekehrt kommt es vor, dass Notarkosten für ein Eigenheim in der Steuererklärung eingetragen werden, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Abzug nicht erfüllt sind. Dies führt spätestens bei einer Nachfrage des Finanzamts zu Korrekturen.

Ein weiterer Stolperstein liegt in der Vermischung verschiedener Vorgänge in einem Notartermin. Wird beispielsweise gleichzeitig ein Kaufvertrag beurkundet und eine Grundschuld bestellt, sind beide Teile zwar auf derselben Rechnung zu finden, müssen steuerlich aber unterschiedlich behandelt werden. Ohne genaue Trennung verliert sich die Chance auf einen sofortigen Werbungskostenabzug der Finanzierungskosten.

Auch veraltete Annahmen können Schwierigkeiten bereiten. Steuerliche Rahmenbedingungen ändern sich im Laufe der Zeit, etwa bei Spekulationsfristen, Abschreibungsdauern oder Sonderregelungen. Deshalb ist es sinnvoll, sich nicht allein auf ältere Erfahrungsberichte zu verlassen, sondern aktuelle Informationen heranzuziehen und im Zweifel steuerlichen Rat einzuholen.

Fazit: Notarkosten kennen und steuerlich sinnvoll nutzen

Notarkosten begleiten nahezu jeden Immobilienkauf und viele Übertragungen von Grundstücken und Wohnungen. Sie entstehen, weil der Gesetzgeber den Eigentumswechsel an strenge Formvorschriften knüpft und die Neutralität eines Notars verlangt. Diese Gebühren lassen sich nicht umgehen, sie lassen sich aber verstehen – und je nach Nutzungsart der Immobilie steuerlich nutzen.

Im Kern gilt: Bei rein privat genutzten Eigenheimen bleiben Notarkosten während der laufenden Nutzung steuerlich unberücksichtigt. Sie erhöhen zwar die Anschaffungskosten und können damit im Rahmen eines steuerpflichtigen Verkaufsgewinns eine Rolle spielen, fließen aber nicht unmittelbar in die jährliche Einkommensteuer ein. Erst wenn ein Gewinn innerhalb der Spekulationsfrist zu versteuern ist, entfalten sie Wirkung, indem sie den steuerpflichtigen Überschuss mindern.

Bei vermieteten oder betrieblich genutzten Immobilien zeigt sich ein anderes Bild. Hier gehören die Notarkosten für den Erwerb zu den Anschaffungsnebenkosten und erhöhen die Basis für die Abschreibung. Über viele Jahre verteilt senken sie so die steuerlichen Einkünfte. Zusätzlich können Notarkosten mit unmittelbarem Finanzierungsbezug als Werbungskosten oder Betriebsausgaben im Jahr der Zahlung berücksichtigt werden. Damit ergeben sich sowohl kurzfristige als auch langfristige Entlastungen, sofern ein klarer Zusammenhang mit steuerpflichtigen Einkünften besteht.

Besondere Konstellationen wie Erbschaften, Schenkungen oder Hausüberschreibungen zeigen, dass Notarkosten auch außerhalb klassischer Kaufverträge steuerlich bedeutsam sein können, vor allem wenn vermietete Immobilien übertragen werden. Entscheidend bleibt stets die Frage, ob und in welchem Umfang die betreffende Immobilie Einkünfte generiert. Wo dies der Fall ist, lohnt sich eine genaue Prüfung, welche Teile der Notarkosten in die Abschreibung einfließen und welche als laufender Aufwand angesetzt werden können.

Wer die Systematik hinter den Gebühren und deren steuerlicher Behandlung einmal verstanden hat, kann Notarkosten beim Immobilienkauf realistischer einplanen und später gezielt in der Steuererklärung berücksichtigen. Eine vollständige Belegsammlung, eine saubere Trennung zwischen Erwerbs- und Finanzierungskosten sowie ein Blick auf die Nutzungsart der Immobilie bilden die Grundlage dafür, die unvermeidliche Ausgabe Notarkosten auf lange Sicht möglichst sinnvoll in das eigene steuerliche Gesamtkonzept einzubetten.